শূন্য থেকে সংস্কৃতি সৃষ্টি হয় না। সংস্কৃতি সৃষ্টি হয় বিশ্বাস (belief system) থেকে।‘আমরা যা তা-ই আমাদের সংস্কৃতি’- যদি হয়, তবে মানুষ তা-ই করে, যা সে বিশ্বাস করে। Belief system যে প্রাতিষ্ঠানিক কোন ধর্মই হতে হবে, তা নয়। নির্ধর্মী কোনো বিশ্ববীক্ষাও কোনো জাতির বিশ্বাসের শূন্যস্থান পূর্ণ করতে পারে। সেক্যুলারিজমও একটা belief system.

সংস্কৃতির প্রতিটি উপাদানই একটি belief system-কে ঘিরে নির্মিত। লক্ষ্য করুন: গভীর বনের একটি গাছ মানব সংস্কৃতির উপাদান নয় তবে সেই গাছ থেকে তৈরি আসবাবপত্র সংস্কৃতির উপাদান। একইভাবে নামায-দুআর বিধান সংস্কৃতি নয়, কিন্তু মানুষ তার মানসিক চাহিদাপূরণে নামাযকে যেভাবে ব্যবহার করে, বিপদে হাত তোলে— এটা তার সংস্কৃতি। ধর্ম নিছক ব্যক্তিগত বিশ্বাস নয়। বিশ্বাসেই তার পরিসমাপ্তি, তা কিন্তু নয়। ধর্ম মানুষের কর্মকে প্রভাবিত করে। একদল মানুষের কর্মকে ধর্ম/বিশ্বাস যেভাবে প্রভাবিত করে, সেটা তার সংস্কৃতি। অন্যভাবে বললে, ধর্মকে মানুষ বাস্তবজীবনে যেভাবে ব্যবহার করে, তা সংস্কৃতি। চলুন, সংস্কৃতির উপাদানগুলো প্রথমে দেখি, এরপর এগি উপাদানগুলোকে ধর্ম বা বিলিফ সিস্টেম কীভাবে নির্ধারণ করে দেয়, তা দেখব।

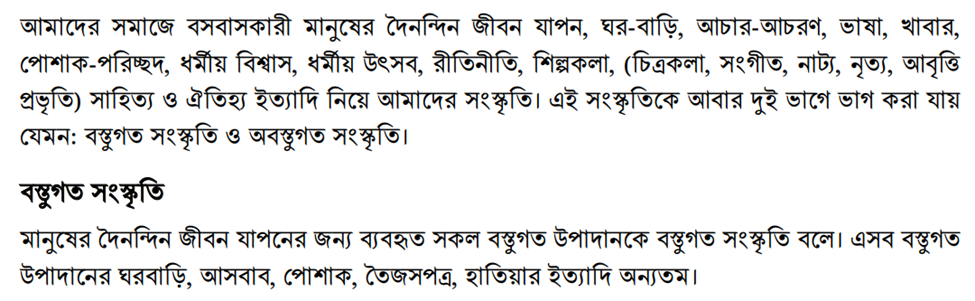

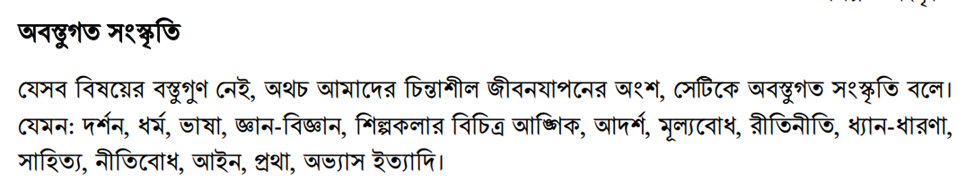

সংস্কৃতির উপাদান

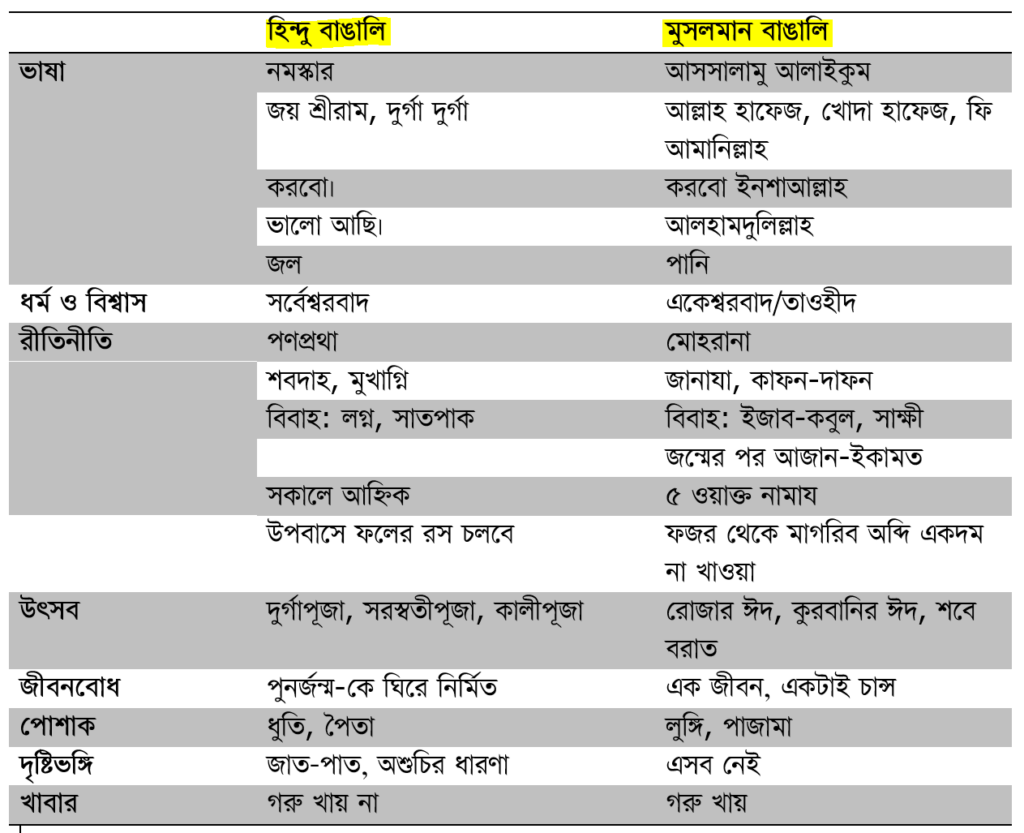

তার মানে, তারা স্বিকার করে নিয়েছে যে, বিশ্বাস যদি সংস্কৃতির অংশ। তাই যদি হয়, তবে বাঙালি সংস্কৃতি বহু আগেই দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, যেহেতু বিশ্বাস দুই রকম হয়ে গেছে। শব্দ লক্ষ্য করুন। ভাষা, ধর্ম ও বিশ্বাস, রীতিনীতি, সামাজিক মূল্যবোধ, উৎসব, জীবনবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনাচার। দেখুন প্রতিটির সাথে ধর্মের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

দেখুন, উপরের প্রতিটি উপাদানে ধর্মের গভীর প্রভাব আছে। ধর্মকে বাদ দিয়ে সংস্কৃতি কল্পনাই করা যাচ্ছে না। ‘ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা’র নাম দিয়ে যে শিক্ষা চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে, তা ধর্ম থেকে নিরপেক্ষ নয়, বরং হিন্দুধর্মের belief system-কে ঘিরে নির্মিত।

যদি ধর্মকে বাদ দিয়ে বাঙালি সংস্কৃতি খোঁজা হয়, তবে আর্যরা আসার আগের সংস্কৃতি খুঁজতে হবে। মুসলমানেরা বহিরাগত হলে বৈদিক ব্রাহ্মণরাও বহিরাগত। আর্যরা সার পর এখানকার স্থানীয় কালচারকে প্রভাবিত করেছে। মুসলমানদের আগমনে আবার সেটা প্রভাবিত হয় এবং জাতিগত মিশ্রণ ঘটে। আরব, তুর্কী, ইরানীদের সাথে এদেশীয় হিন্দু, অহিন্দু-অনার্য, বৌদ্ধ, অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর সম্মিলন ঘটে।

হিন্দু-প্রভাবিত সংস্কৃতির নানান উপাদান পরিত্যক্ত হয় এই নতুন জাতির মাঝে। তদস্থলে মুসলিম-প্রভাবিত সাংস্কৃতিক উপাদান যুক্ত হয় গত ৭০০ বছরে। ফলে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির আত্মা (belief system) সম্পূর্ণ ভিন্ন। পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালিত্ব আর পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিত্বের মূলসুরই ভিন্ন, যার উপর সংস্কৃতি দাঁড়াবে। হিন্দু বাঙালি ও মুসলিম বাঙালির নৃতত্ত্বও ভিন্ন, যেহেতু মুসলিম বাঙালির মাঝে আরব-তুর্কী-ইরানীর মিশ্রণ রয়েছে।

ফুল দিয়ে সম্মান জানানো :

সম্মান বা ভক্তির উদ্দেশ্যে ফুল, আগুন ইত্যাদি ব্যবহার হিন্দু ধর্মাচারের সাথে সম্পৃক্ত। মুসলমানেরা তাদের মৃতদের কখনও ফুল দিয়ে সম্মান জানায়নি। তারা ফাতেহাখানি, দুআ, সদকার মাধ্যমে তাদের মৃতদের সম্মান জানায়।

চৈত্র সংক্রান্তি

বাংলা বছরের শেষ দিন, অর্থাৎ চৈত্র মাসের শেষ দিনকে বলা হয় চৈত্র সংক্রান্তি। হিন্দুশাস্ত্র ও লোকাচার অনুসারে এই দিনে স্নান, দান, ব্রত, উপবাস প্রভৃতি ক্রিয়াকর্মকে পুণ্যময় বলে মনে করা হয়। এক সময় এ অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি উৎসব হতো চৈত্র সংক্রান্তিতে। সংক্রান্তির দিন শিবের গাজন বা চড়ক পূজা, আর তার আগের দিন নীল পূজা। সেও শিবেরই পূজা।

সমুদ্রমন্থনকালে উত্থিত বিষ কণ্ঠে ধারণ করে শিব নীলকণ্ঠ, তাই নীল পূজা। মায়েরা নীলের উপোস করে সন্তানের মঙ্গল কামনায়—আমার বাছার কল্যাণ করো হে নীলকণ্ঠ, সব বিষ কণ্ঠে নিয়ে তাকে অমৃত দাও! শিব নীলকণ্ঠ—জগতের সব বিষ পান করেও সত্য সুন্দর মঙ্গলময়।... এক সময় কেবল সনাতন ধর্মাবলম্বীরা চৈত্র সংক্রান্তিতে বিভিন্ন আচার পালন করত। কালক্রমে তা বিভিন্ন ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়।

[চিররঞ্জন সরকার (১৩ এপ্রিল ২০২৩), বাঙালির চৈত্র সংক্রান্তি উৎসব, প্রথম আলো]

বর্ষবরণ

পহেলা বৈশাখ উৎসবটি ঐতিহ্যগত হিন্দু নববর্ষ উৎসবের সাথে সম্পর্কিত যা Vaisakhi (বৈশাখী ) ও অন্য নামে পরিচিত। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে একই দিনে এই উৎসব পালিত হত।

সমগ্র ভারতে প্রচলিত ‘হিন্দু বিক্রমী দিনপঞ্জি’টির যে ভার্সনটি বাংলা ও নেপাল এলাকাইয় চালু ছিল, সেই ‘বঙ্গাব্দ’-এর সূচনা ৫৭ খ্রিস্টপূর্বে হয়নি, বরং ৫৯৩ খ্রিষ্টাব্দে শুরু হয়েছিল। মনে করা হয় শশাঙ্কের শাসনামলেই এই পরিবর্তন হয়। এই বাংলা দিনপঞ্জিটি সংস্কৃত গ্রন্থ ‘সূর্য সিদ্ধান্ত’-এর উপর ভিত্তি করে লেখা। এখানেও মাসগুলোর ঐতিহাসিক সংস্কৃত নামগুলোই রাখা হয়েছে, যার প্রথম মাসের নাম হল বৈশাখ। তাদের দিনপঞ্জিটি হিন্দু দিনপঞ্জি ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত এবং বিভিন্ন বাঙ্গালি হিন্দু উৎসবের দিন নির্ধারণে সেটি ব্যবহৃত হয়।

বর্ষবরণ ও বর্ষবিদায় কখনোই পূর্ববঙ্গের মুসলিমের প্রাণের উৎসব নয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. হায়াৎ মামুদ লেখেন:

শারদ উৎসব

“কালচারাল মানে ঐ যে সংস্কৃতি তার কারণেই হিন্দুদের দুর্গাপূজা বাংলাদেশসহ নানা দেশে শারদীয় উৎসব হয়ে গেছে। ... বিবর্তন মানব সভ্যতার ধর্ম। সে ধারায় যেখানেই যাক আর যতটাই যাক বাঙালির শারদ উৎসব মানেই কুয়াশা মাখানো শিশির ঝরা ভোরবেলা ঢাকের শব্দে কানে ও হৃদয়ে বাজতে থাকা, দুর্গা এলো, দুর্গা এলো।

[অজয় দাশগুপ্ত (৪ অক্টোবর ২০২২), শারদ উৎসবের সর্বজনীন হয়ে ওঠার গল্প, রাইজিংবিডি.কম ]

বর্ষা উৎসব

আষাঢ় মাসের নাগপঞ্চমী তিথিতে সাপের দেবী মনসার পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সাপের দেবী বলে খ্যাত মনসা বা পদ্মাদেবী মূলত সনাতন বা হিন্দুদের দেবী হলেও তিনি বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলের মুসলমান সমাজেও সমানভাবে সম্মানিত। বিশেষ করে কুষ্টিয়া ও টাঙ্গাইল অঞ্চলে পদ্মাপুরাণের আখ্যানভিত্তিক পরিবেশনায় মুসলমানদের অংশগ্রহণ লক্ষ্য করার মতো (?)।

আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে জগন্নাথ, তাঁর ভাই বলরাম এবং বোন সুভদ্রার মূর্তি স্থাপন করে শত শত ভক্ত রথযাত্রা শুরু করেন। আর একাদশী তিথিতে প্রত্যাবর্তন করেন। শ্রাবণ মাসের শুক্লা একাদশী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত পাঁচদিন ধরে এই অনুষ্ঠান চলে। হিন্দু নারীরা গভীর উৎসাহের সাথে এই উৎসব পালন করে থাকে।

মনসা ভাসান গীত, মনসা পূজার রয়ানি গান, ঢপকীর্তন (রাধাকৃষ্ণের কাহিনিনির্ভর পরিবেশনা), ঘাটুগান (রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক)।

[বরুণ দাস (১৬ জুন ২০২২), বাংলাদেশের বর্ষা উৎসব, রাইজিংবিডি.কম]

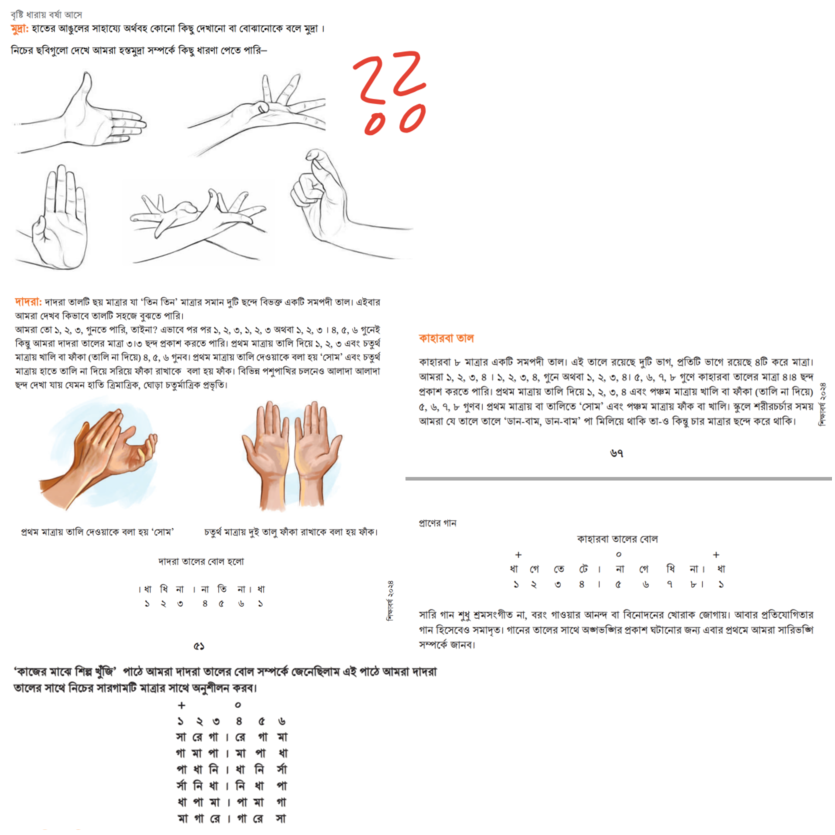

নাচ শেখানো

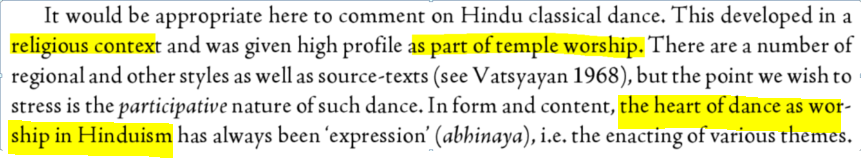

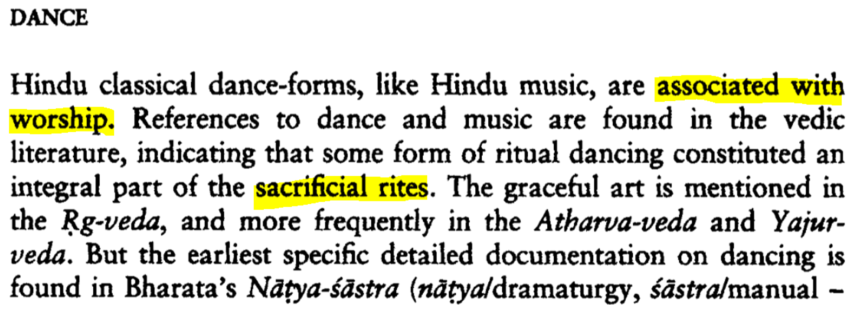

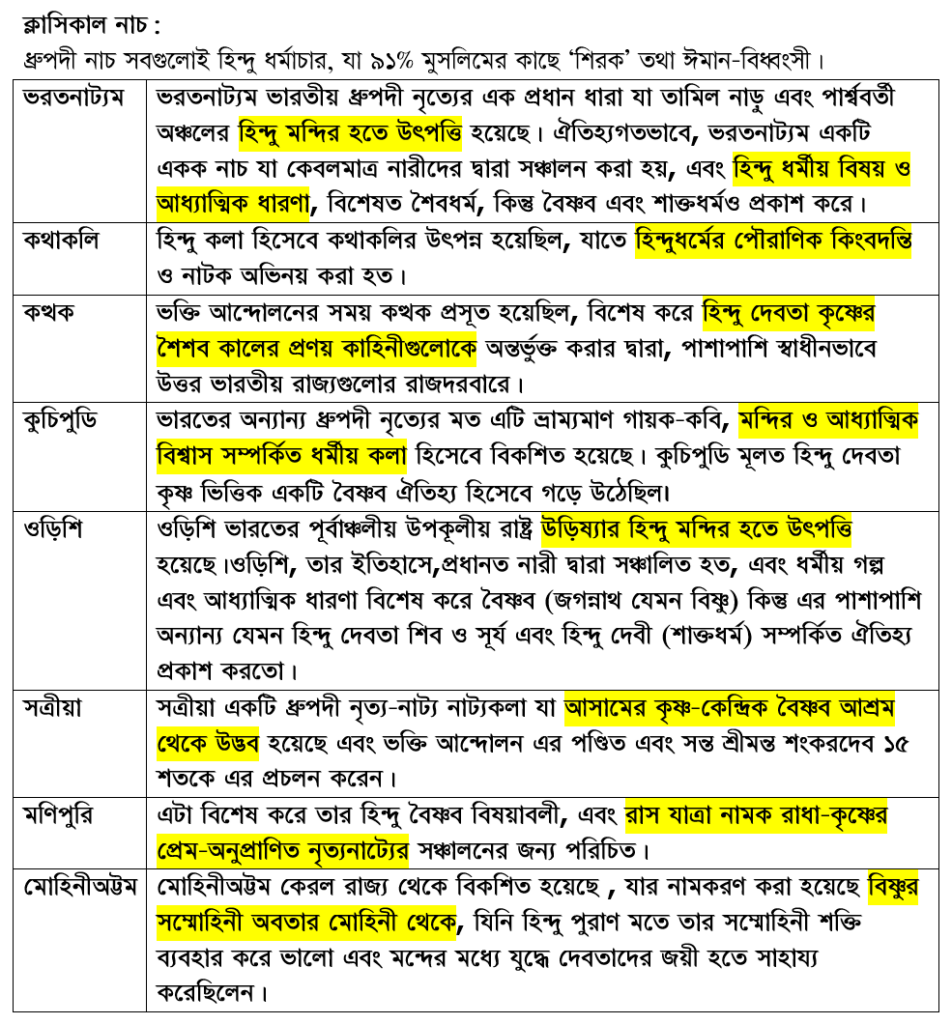

নাচ খুব স্পষ্টভাবে হিন্দু ধর্মীয় আচার।

দেখুন, সকল ধ্রুপদী নৃত্য হিন্দু ধর্মাচার থেকে জন্ম।

হিন্দু-প্রভাবিত সংস্কৃতির নানান উপাদান পরিত্যক্ত হয় এই নতুন জাতির মাঝে। তদস্থলে মুসলিম-প্রভাবিত সাংস্কৃতিক উপাদান যুক্ত হয় গত ৭০০ বছরে।ফলে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির আত্মা (belief system) সম্পূর্ণ ভিন্ন। পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালিত্ব আর পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিত্বের মূলসুরই ভিন্ন, যার উপর সংস্কৃতি দাঁড়াবে। হিন্দু বাঙালি ও মুসলিম বাঙালির নৃতত্ত্বও ভিন্ন, যেহেতু মুসলিম বাঙালির মাঝে আরব-তুর্কী-ইরানীর মিশ্রণ রয়েছে।শিল্প-সংস্কৃতির নামে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু-সংস্কৃতিকে পূর্ব্ববঙ্গের উপর চাপানোটা সংখ্যাগুরুকে নির্যাতনের শামিল। সংখ্যাগুরু যদি নিজেকে বঞ্চিত, অপাংক্তেয়, নির্যাতিত অনুভব করে, তার পরিণাম ভয়ঙ্কর।